晟典实务‖疫情期间易被忽视的犯罪行为

![]() 加载中...

加载中...

![]() 2020.03.05

2020.03.05

作者: 毛鹏 李可

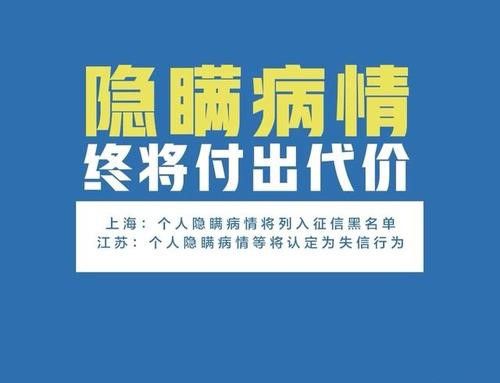

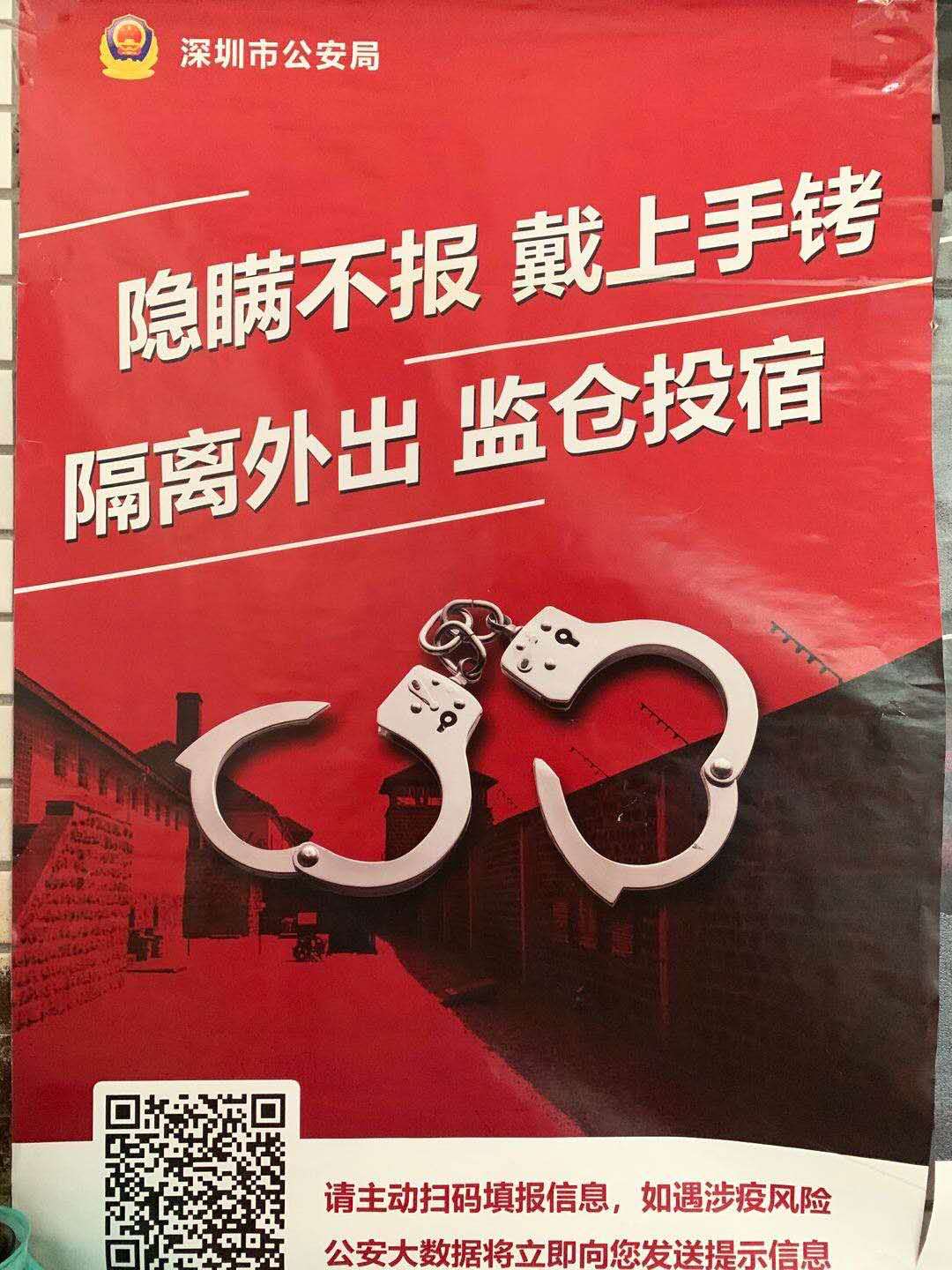

新冠肺炎疫情发生以来,为维护防疫工作秩序,维护社会稳定、公共安全,司法机关加大了打击妨害新冠肺炎疫情防控犯罪的力度。最高检近期陆续发布了妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例,涉及抗拒疫情防控措施、暴力伤医、制假售假、哄抬物价、破坏野生动物资源等七类犯罪。其中多数违法行为具有较强的可预见性,但以危险方法危害公共安全罪与妨害传染病防治罪两个罪名在疫情期间违法行为的表现形式,则表现出较高的隐蔽性,少数民众有时会在主观意识不足情形下,被司法机关告知触犯刑法。

对谎报、瞒报相关问题的理解

《中华人民共和国传染病防治法》第十二条规定:“在中华人民共和国领域内的一切单位和个人,必须接受疾病预防控制机构、医疗机构有关传染病的调查、检验、采集样本、隔离治疗等预防、控制措施,如实提供有关情况。”第三十一条规定:“任何单位和个人发现传染病病人或者疑似传染病病人时,应当及时向附近的疾病预防控制机构或者医疗机构报告。”

据此可知,疫情期间公民的披露义务有两种类型:

1.被动披露。指在接受疾病预防控制机构、医疗机构有关传染病的调查、检验、采集样本、隔离治疗等预防、控制措施,如实提供有关情况。该种披露方式并未明确公民需要具体披露的事项,因此,公民只要根据防疫控制机构、医疗机构的要求,如实提供有关情况即可。对于防疫控制机构未要求提供的事项,公民未进行主动披露,理应不属于隐瞒不报。

2.主动披露。指在发现传染病病人或者疑似传染病病人时主动报告。主动披露义务的标准比较明确,通俗来说就是报告身边出现的确诊病例与疑似病例。

二、确诊病例与疑似病例的判断标准是什么?

《新型冠状病毒感染的肺炎病例密切接触者管理方案(第三版)》进行了较为详细的规定。

(一)疑似病例

1.流行病学史:

(1)发病前14天内有武汉市或其他有本地病例持续传播地区的旅行史或居住史;

(2)发病前14天内曾接触过来自武汉市或其他有本地病例持续传播地区的发热或有呼吸道症状的患者;

(3)有聚集性发病或与确诊病例、轻症病例和无症状感染者有流行病学关联。

2.临床表现:

(1)发热;

(2)具有肺炎影像学特征;

(3)发病早期白细胞总数正常或降低,或淋巴细胞计数减少。

有流行病学史中的任何一条,同时符合临床表现中1和2条、或2和3条;无明确流行病学史的,符合临床表现中的3条。

(二)确诊病例。

疑似病例具备以下病原学证据之一者:

1.呼吸道标本或血液标本实时荧光RT-PCR检测新型冠状病毒核酸阳性;

2.病毒基因测序,与已知的新型冠状病毒高度同源。

据此可知,疑似病例要同时满足流行病学史以及临床表现两个条件,而确诊病例要在疑似病例条件的基础上,同时要满足病原学证据。

三、何为密切接触人员?

《新型冠状病毒感染的肺炎病例密切接触者管理方案(第三版)》对密切接触人员的标准进行了详细介绍:

密切接触者指与疑似病例、确诊病例、轻症病例发病后,无症状感染者检测阳性后,有如下接触情形之一,但未采取有效防护者:

1.共同居住、学习、工作,或其他有密切接触的人员,如近距离工作或共用同一教室或在同一所房屋中生活;

2.诊疗、护理、探视病例的医护人员、家属或其他有类似近距离接触的人员,如到密闭环境中探视病人或停留,同病室的其他患者及其陪护人员;

3.乘坐同一交通工具并有近距离接触人员,包括在交通工具上照料护理人员、同行人员(家人、同事、朋友等)、或经调查评估后发现有可能近距离接触病例(疑似病例、确诊病例)和感染者(轻症病例、无症状感染者)的其他乘客和乘务人员。

4.现场调查人员调查后经评估认为符合其他与密切接触者接触的人员。

四、当时不知情,事后被确定为新冠肺炎病人或者疑似病人的,是否可以据此认定构成犯罪?

对于这一问题,最高人民法院研究室主任姜启波、最高人民检察院法律政策研究室主任高景峰联合答记者问时指出:实践中,对于“已经确诊的新冠肺炎病人”和“新冠肺炎疑似病人”的认定,应当以医疗机构出具的诊断结论、检验报告等为依据。对于行为人虽然出现发热、干咳、乏力等某些新冠肺炎感染症状,但没有医疗机构出具相关诊断结论、检验报告的,不能认定为《意见》第一条规定的“已经确诊的新冠肺炎病人”“新冠肺炎疑似病人”。

相关罪名

一、以危险方法危害公共安全罪

本罪规定在《刑法》第114条和115条,是一个具体罪名,与放火罪、爆炸罪、决水罪等罪名相并列。但本罪客观方面的危险方法是一个概括性的表述,它不是一个具体的方法,而是指与放火、爆炸、决水、投放危险物质等危险方法以外的某一类危险方法的总称。

2020年2月6日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合制定了《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》(以下简称《意见》),明确了疫情期间违法行为危害公共安全的标准,规定故意传播新型冠状病毒感染肺炎病原体,具有下列情形之一,危害公共安全的,以以危险方法危害公共安全罪定罪处罚:

1.已经确诊的新型冠状病毒感染肺炎病人、病原携带者,拒绝隔离治疗或者隔离期未满擅自脱离隔离治疗,并进入公共场所或者公共交通工具的;

2.新型冠状病毒感染肺炎疑似病人拒绝隔离治疗或者隔离期未满擅自脱离隔离治疗,并进入公共场所或者公共交通工具,造成新型冠状病毒传播的。

二、妨害传染病防治罪

妨害传染病防治罪规定在《刑法》第三百三十条,对于个人来说,本罪要求行为人违反传染病防治法的规定,拒绝执行卫生防疫机构依照传染病防治法提出的预防、控制措施,且引起甲类传染病传播或者有传播严重危险。为了明确疫情期间本罪的法律适用问题,《意见》也同时规定:“其他拒绝执行卫生防疫机构依照传染病防治法提出的防控措施,引起新冠肺炎病毒传播或者有传播严重危险的,以妨害传染病防治罪定罪处罚。”

《刑法》明确妨害传染病防治罪针对的是甲类传染病,而国家卫健委2020年第1号公告,已经明确将新型冠状病毒感染肺炎纳入《传染病防治法》规定的乙类传染病,并采取甲类传染病的预防、控制措施。因此部分人主张违反新型冠状病毒预防、控制措施的,不构成本罪。但2008年6月最高检、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第49条规定:单位或者个人违反传染病防治法的规定,引起甲类或者按照甲类管理的传染病传播或者有传播严重危险的,应当按照妨害传染病防治罪立案追诉。该规定将妨害传染病防治罪的适用从甲类传染病扩大到按照甲类管理的传染病,新冠肺炎虽不是甲类传染病,却是按照甲类管理的传染病,因此新型冠状病毒疫情防控期间,公检法机关适用妨害传染病防治罪是有一定法律依据的。

案例评析

最高人民检察院2月11日对外发布了首批十个妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例。其中第一个案例便是四川南充孙某某涉嫌妨害传染病防治案。2020年1月20日,湖北武汉市某医院从事护工工作的孙某某随妻子、儿子、儿媳和孙女驾车返回四川省南充市嘉陵区吉安镇。1月21日,孙某某在嘉陵区吉安镇3社吃坝坝席,期间接触多人。1月22日,孙某某出现发热咳嗽症状,其儿子开车送其到李渡医院就诊,后孙某某乘坐客车从李渡返回吉安老家,车上接触多人。1月23日上午,孙某某病情恶化,其子开车将其送至南充市中心医院嘉陵院区就诊,医生怀疑其疑似“新型冠状病毒感染者”,让其隔离治疗,孙某某不听劝阻悄悄逃离医院,并乘坐客车返回吉安镇,车上接触多人。1月23日14时许,工作人员将孙某某强制隔离治疗。其在被确诊和收治隔离后,仍隐瞒真实行程和活动轨迹,导致疾控部门无法及时开展防控工作,大量接触人员未找回。现21人被隔离观察,吉安镇2、3、4社三个社区被隔离观察。

本案属于典型的隐瞒、谎报病情、旅居疫区、密切接触疑似病例等信息,造成密切接触者、医务人员被隔离观察的案件。关键在于本案中孙某某的行为涉嫌犯以危险方法危害公共安全罪还是妨害传染病防治罪。

《意见》对以危险方法危害公共安全罪的犯罪主体以及危害行为皆进行了明确规定。本案中,孙某某在确诊之前,虽有武汉市居住史,且有发热咳嗽症状,但没有医疗机构出具相关诊断结论、检验报告,因此对其不能认定为《意见》第一条规定的“已经确诊的新冠肺炎病人”“新冠肺炎疑似病人”,不满足《意见》规定的犯罪主体身份,据此其于1月23日不听劝阻悄悄逃离医院,并乘坐客车返回吉安镇的行为不能定性为以危险方法危害公共安全罪。在孙某某被确诊和收治隔离后,虽隐瞒真实行程和活动轨迹,但其客观上并未出现拒绝隔离治疗或者隔离期未满擅自脱离隔离治疗,实施进入公共场所或者公共交通工具的行为,其行为不符合《意见》关于以危险方法危害公共安全罪客观违法行为的规定。

总 结

从前期媒体公布的案例来看,在疫情发生初期,各地执法司法机关均办理了一批以危险方法危害公共安全的典型案件,获得了很好的效果。但也存在部分执法机关未充分评价行为人主观恶意、是否具有故意、客观违法行为是否符合《意见》规定等便以以危险方法危害公共安全罪立案,在一定程度上扩大了本罪的适用。以危险方法危害公共安全罪在刑法上是十分严重的罪名,起刑点是三年,最高可处死刑,实践中应当审慎适用本罪。孙某某案最终被定性为妨害传染病防治罪而非以危险方法危害公共安全罪,且入选最高检典型案例进行发布,似乎也在有意向各地执法机关释明,疫情期间需要从严适用以危险方法危害公共安全罪。

本案也给予复工潮来临之下的我们以警示。为了避免被隔离或者区别对待,有不少人会刻意隐瞒病史、疫情重点地区旅行史、与患者或疑似患者接触史等,这种行为,不仅会触犯法律,更会对自己及他人的生命安全造成严重威胁。无论是在法律层面还是道德层面,都不允许这种行为的出现。

【声明】本文仅代表作者本人观点,不得视为晟典律师事务所的法律意见或建议,任何仅依照本文的全部或部分内容而作为或不作为决定及因此造成的后果由行为人自行负责。如需转载或引用本文的任何内容,请注明出处。